Еще раз о Бальге...

Бальга.

Наверное нет в области более удивительного места, чем Бальга. Часто, прибывшие сюда впервые и даже не знающие истории самого замка, испытывают непонятное ощущение от самой ауры этого маленького кусочка земли, где случилось столько смертей и человеческих трагедий. Этот замок пережил несколько осад и штурмов, но так и не был взят.

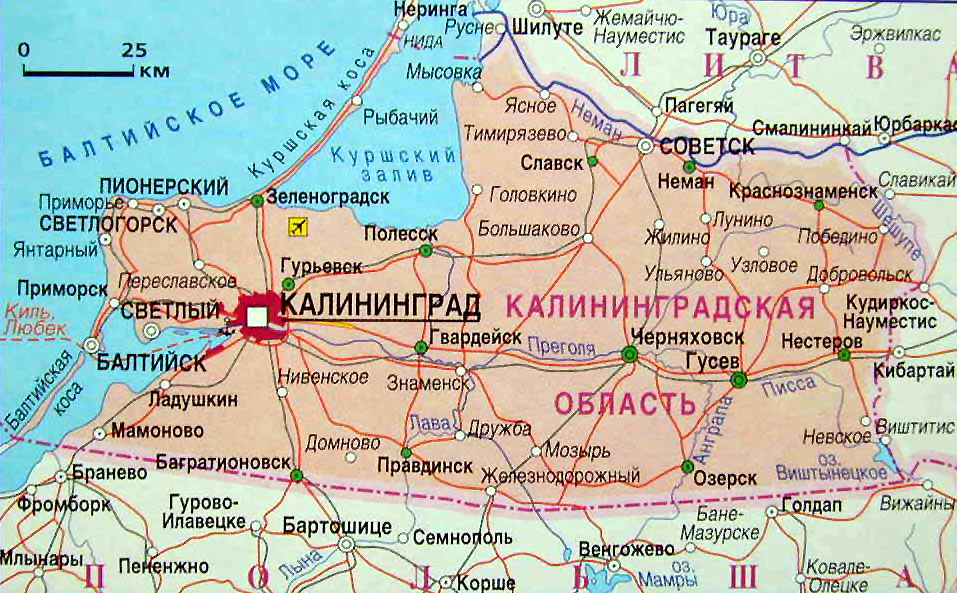

Когда-то давно плато, где стоял замок Бальга, был островом. Потом пролив между островом пересох и превратился в болото, отделяющее полуостров от основного материка. Образовался кусочек земли с крутыми склонами в сторону залива и болотистыми подходами со стороны суши. Этим географическим положением и воспользовались пруссы, построившие здесь крепость Хонеда. Произошло это в конце XII – начале XIII века. Крепость представляла собой кольцевой вал с деревянным палисадом и глубоким рвом. Связь с материком осуществлялась по единственной дороге, проходящей по проложенной по болоту гати. Никаких данных о том, что происходило в крепости до 1238 года, нет, что, впрочем, относится почти ко всем прусским крепостям.

Итак, в 1238 году два корабля Тевтонского ордена «Пилигрим» и «Фридланд» шли вдоль берегов нынешнего Калининградского залива. Корабли вышли из Эльбинга и продвигались на север. Обнаружив крепость Хонеду, экипаж высадил десант на лодках, так как мелководье залива не позволяло кораблям подойти близко к берегу. У стен Хонеды рыцарский десант нанес поражение пруссам. Скорее всего, это даже была не прусская дружина, а просто крестьянское ополчение. Оставшиеся в живых пруссы заперлись в крепости. Поскольку ни сил, ни средств для осады крепости у крестоносцев не было, то они занялись банальным грабежом прилегающей территории. И когда добыча была готова к погрузке в лодки, к Хонеде подошел крупный прусский вооруженный отряд, с ходу атаковал тевтонцев, большая часть которых была убита, а остальные попали в плен. Летописец сообщает, что оставшиеся на кораблях ничем не могли помочь своим товарищам, так как все лодки были на берегу.

В 1239 году начался т.н. третий крестовый поход в Пруссию. Ареной боевых действий должна была стать Натангия, и крепость Хонеда играла ключевую роль во всем успехе орденской операции. Войско тевтонцев под руководством Дитриха Бернхайма, поняв, что с ходу крепость не взять, приступило к осаде. Неизвестно, чем бы все закончилось, но прусский гарнизон допустил роковую ошибку, совершив вылазку против рыцарей. На открытой местности силы были неравны, и пруссы понесли большие потери. После этого руководитель обороны прусский вождь Кордуне запросил у крестоносцев мира. Переговоры завершились сдачей крепости. Орденские отряды немедленно приступили к ее перестройке и укреплению. Это было сделано вовремя, так как на помощь гарнизону Хонеды уже спешил отряд пруссов под руководством вармийского вождя Пиопсо. Отряд предпринял штурм укреплений крестоносцев, но был разбит, а сам Пиопсо убит стрелой из арбалета. Это была первая победа новой орденской крепости Бальга.

Бальга стала опорной базой для продолжавшегося до 1240 года третьего крестового похода в Пруссию. Однако, несмотря на свое выгодное стратегическое местоположение, крепость имела два больших недостатка: мелководье не позволяло построить у крепости пристань, а отсутствие поблизости какого-нибудь ручья делало невозможным сооружение мельницы. Именно эти обстоятельства и стали причиной того, что у такого мощного оборонительного пункта так и не был заложен город. Вообще мельница была важнейшим сооружением того времени. К ее постройке крестоносцы приступали сразу после возведения замка. Мельничная плотина позволяла устроить пруд, служивший кроме прочего и естественной водной преградой у замка, а сборы за обмолот зерна составляли важнейший источник пополнения казны ордена. Поэтому у Бальги все же была сооружена мельница, но южнее от нее на 5 километров. Так как мельница не защищалась замком, то она сама была построена как оборонительное сооружение. К 1242 году перестройка крепости (еще деревянно-земляной) была закончена и в ней разместилась резиденция орденского конвента.

В 1242 году началось прусское восстание. К тому времени прусские вожди заключили военный союз с польским (правильнее с поморским) князем Святополком. В то время Польша еще не была единым государством и ее князья проводили самостоятельную внешнюю политику. В один момент все планы ордена на завоевание Пруссии оказались под угрозой. Большинство замков на прусских землях были еще временными укреплениями и вскоре были заняты восставшими. На северных землях продолжали сражаться только Эльбинг и Бальга. Для блокады Бальги пруссы построили две временные крепости Партегаль и Скрандин. Тевтонцы не остались в долгу и использовали бывшую прусскую крепость Шнекенберг как передовое укрепление. Фактически здесь на Бальге развернулось сражение за Натангию. Первоначально успех был на стороне пруссов: им удалось взять крепость Шнекенберг и укрепленную мельницу. Рыцарские гарнизоны были уничтожены. В ответ к крестоносцам по заливу прибыло подкрепление в виде отряда герцога Отто фон Брауншвейга. А затем рыцари использовали перешедшего на их сторону прусса Поманде и заманили пруссов в ловушку, где по свидетельству летописца Петра фон Дусбурга уничтожили их в бою. Обе прусские крепости были сожжены и разрушены. Бальга выстояла и на этот раз.

В 1248 году инициатива вновь перешла к крестоносцам. За два года до этого отряды ордена разорили земли Святополка, и он вынужден был в 1247 признать свое поражение, а к 1248 полностью выйти из союза с пруссами. Пруссы остались без союзника, и орден двинул свои отряды из Бальги вглубь Натангии. Правда первых поход завершился крахом – орденское войско попало в засаду, и, несмотря на обещание пруссов сохранить воинам жизнь при сдаче в плен, было уничтожено. Но новые военные походы заставили пруссов заключить Христбурский мир 1249 года на условиях ордена.

Во время перемирия Бальга отстраивается, рвы углубляются, построены ворота с подъемным мостом, а в 1250 году крепость становится резиденцией комтура. Первым комтуром Бальги (с 1.02.1250 года по 1.10.1251 года) стал орденский брат Майнгот. А в 1254 Бальга стала базой для знаменитого похода чешского короля Оттакара II против пруссов, в результате которого была покорена Самбия и заложен Кенигсберг.

В 1260 году началось самое мощное прусское восстание, охватившее все прусские территории. Были захвачены, разрушены и сожжены множество замков ордена. В крайне тяжелом положении оказался Кенигсберг, но Бальга, несмотря на продолжительную осаду, опять выстояла. Понеся большие потери, объединенное войско пруссов отступило от ее стен.

В 1272 году восстание было подавлено окончательно, и театр боевых действий с пруссами переместился далеко на восток к границе с Литвой. Примерно в это же время началась постройка замка Бальга в камне, которая была в целом завершена к 1290 году. Замок стал одним из самых колоссальных сооружений ордена. Руины того здания, что можно видеть сегодня – это всего лишь небольшой фрагмент форбурга (предзамка). На самом деле замок занимал все плато, имел форбург и собственно замок, отделенный от него внутренними стенами и рвами. Их остатки можно наблюдать и сейчас. Здание самого замка было пяти- или шестиугольное и состояло из трех флигелей с сводчатыми подвалами и двумя-тремя этажами над ними. Здесь были зал капитула, трапезная, замковая капелла и жилые помещения. Венчал все это сооружение оборонительный ход на уровне третьего этажа. На юго-западе стояла главная башня.

В форбурге размещались фирмария для старых и больных орденских братьев, госпиталь, оборонительные и сигнальные башни, служебные помещения, склады, помещения для гостей, кузница, конюшня, хлев и др.

Бальга стала настоящим центром орденского правления в окружающей местности, а в 1330 году сразу за рвом была построена и церковь, получившая имя святого Николая. Как и многие церкви того времени, она была построена без башни, но и в дальнейшем башня не была пристроена. Влияние Бальги на всю жизнь государства Тевтонского ордена было весьма заметным… Многие комтуры Бальги впоследствии занимали высокие посты в Ордене, часто даже становились великими магистрами. Вот исторические справки о некоторых из них:

• Альтенбург Дитрих фон (- 1341), бургграф, 19-й великий магистр Тевтонского ордена (1335-41). Придя к власти, усилил натиск на Литву. В 1337 добился от императора Людвига фон Байера грамоты на покорение Литвы. В 1336 распорядился построить замок Инстербург. В 1339 предоставил кульмское городское право Велау (Знаменск). Ранее был комтуром Бальги. В 1325 по распоряжению великого магистра Вернера фон Орзельна основал замок Илав (Прейссиш-Эйлау, Багратионовск).

• Баттенберг Вернер фон, комтур Бальги (? – 14.04.1257), маршал ордена 1262-71, ландмейстер ордена в Германии (с 1271).

• Габленц Ганс фон, последний комтур Бальги, в 1525 передал замок и прилегающие замли в пожизненное пользование первому евангелистскому епископу Геору фон Поленцу.

• Генрих V Ройсс фон Плауэн ( - 1470), 32-й великий магистр Тевтонского ордена (1469-70). Был комтуром Бальги, активно участвовал в Тринадцатилетней войне 1454-66. Затем в 1467-69 министр-наместник (исполняющим обязанности великого магистра) после смерти Людвига фон Эльрихсхаузена.

• Генрих VI Ройсс фон Плауэн, последний комтур Бальги и Натангии (до 1499)

• Книпроде Винрих фон (.. - 1382), член ордена с 1334, комтур Данцинга (1338-42), комтур Бальги (1342-43), великий маршал (1343-46), великий комтур (1346-52). Затем 22-й великий магистр Тевтонского ордена (06.01.1352 -24.06.1382). При нем были осуществлены крестовые походы на Литву, захват Каунаса, осада Вильнюса. Разбиты отряды Ольгерда и Кестутиса под Рудау (1370). В честь этой битвы Книпроде распорядился построить капеллы в Лаптау и Рудау. В 1350 распорядился построить замок Георгенбург (пос. Маевка Черняховский р-н), в 1355 заново отстроил крепость Рагнит. Установил торговые отношения ордена с Англией. Вел войну с Данией, победа в которой (1370) укрепила позиции Тевтонского ордена в регионе.

• Цоллерн Фридрих фон (ок. 1360 – ок. 1416), граф, относился к швабской линии Цоллерн-Шальксбург. Советник комтура Бранденбурга (1386-96), фогт Диршау (1396-1402), комтур Рагнита (1402-07), комтур Остероде (1407-10), комтур Бальги (с 1410-12), великий комтур (конец 1412-16). В 1403 противостоял вторжению жемайтов, в 1406 по распоряжению магистра ордена содействовал литовскому князю Витовту. Участник похода на Мазовию (между 1407-10). Участник Грюнвальдской битвы, в которой был знаменосцем ордена. В знак боевых заслуг был назначен великим комтуром и получил высшее руководство войсками ордена. Умер от чумы. Скульптура Цоллерна украшала Фридландские ворота со стороны города, разрушена в 1945, в 2007 принято решение о ее восстановлении.

• Юнгинген Ульрих фон (.. - 1410) 26-й великий магистр Тевтонского ордена (1407-10), ранее комтур Бальги, основал г. Норденбург (п. Крылово), Поддержал Витовта в походе на Новгород и Псков, участвовал в подавлении восстания в Смоленске. В 1409 начал Великую войну (1409-11), но первоначальный успех орденских войск не получил развития из-за нерешительности орденского командования и отсутствия у Юнгингена цельного стратегического плана ведения войны. 15 июля 1410 войска ордена под его руководством проиграли Грюнвальдскую битву польско-литовско-русскому войску, а сам Ульрих фон Юнгинген погиб.

Остановившись на Ульрих фон Юнгингене перейдем сразу к событиям после Грюнвальдской битвы. Тогда много замков капитулировало, а их комтуры и пфлегеры признали себя вассалами польского короля, но Фридрих фон Цоллерн отказался сдавать замок полякам и присяги не принял, наоборот, он организовал сопротивление и хотя штурма и осады замка не состоялось, само наличие такого укрепление у ордена сказалось на результатах Великой войны.

А затем была война Тринадцатилетняя (1454 - 1466), когда против ордена выступили городские муниципалитеты при поддержке польской стороны. Замок Бальга в этой войне остался на стороне Тевтонского ордена. В 1457 году в ожидании боевых действий его укрепления были отремонтированы, рвы углублены. И вот уже 25 июля 1457 года отряды муниципаитетов Данцига и Эльбинга высадились на побережье у Бальги. Далее последовало то, что составляло основу тогдашних боевых действий – эти отряды разорили близлежащие деревни, угнали скот, захватили пленных. В ответ флот ордена во главе с комтуром Бальги Зигфридом фон Шварцбургом предпринял атаку в заливе на корабли противника, но потерпел неудачу, в результате чего один корабль ордена был потоплен, другой попал в плен. В плену оказался и сам комтур.

В течение Тринадцатилетней войны Бальга несколько раз подвергалась осаде сначала наемников из Богемии, а затем в 1466 году последовал самый мощный штурм крепости объединенными силами Торна, Мариенбурга, Данцига и Эльбинга. И даже несмотря на то, что гарнизон крепости к тому времени сильно ослаб из-за постоянных эпидемий и голода, крепость устояла и на этот раз, хотя и не без помощи отрядов Замландского епископа. К концу войны вся местность вокруг Бальги была разграблена, деревни сожжены, а само комтурство пришло в упадок. Именно поэтому в 1499 году оно было упразднено сначало до фогства, а затем образовано так называемое замковое комтурство (замок с поселением без подчиненной территории вокруг).

Уже казалось, что военная мощь замка сильно упала, да и местоположение его было в глубоком тылу, но к власти в ордене пришел Альбрехт фон Бранденбург. Как известно он не спешил дать вассальную присягу польскому королю и даже пытался оказать ему военное сопротивление. Именно поэтому боевые действия вновь коснулись крепости в 1520 году. Чуть ранее, в 1516 стены форбурга были укреплены земляными валами для защиты от артиллерии противника, в результате выемки земли была образована третья линия обороны, сыгравшая немалую роль в успешной обороне замка.

Но все же Бальга неуклонно теряла свое оборонное значение. Развитие артиллерии привело к тому, что уже ни одна кирпичная кладка не могла противостоять методичному огню брешь-батарей. Основой фортификации стали крепости из земляных валов и бастионов, а замки навсегда уходили со сцены. Кроме того, после упразднения Тевтонского ордена и создания герцогства Пруссия Альбрехта интересуют больше вопросы мирной жизни, чем подготовка к новым войнам. Именно поэтому последний комтур Бальги Ганс фон дер Гамбленц в 1525 году по распоряжению герцога передал замок под управление первому евангелическому епископу и соратнику Альбрехта Георгу фон Поленцу. Это была своего рода благодарность герцога за помощь и поддержку в его начинаниях. В помещениях замка расположились административные органы управления прилежащей территорией (амтом), в том числе полиция и судебные органы.

Похоже, что именно мирная жизнь стала причиной постепенного разрушения замка. Денег на его ремонт выделялось крайне мало. Первые серьезные повреждения отмечены уже в 1560 году, а в 1584 произошло обрушение данцкера (башни-туалета) и части стен здания.

В конце XVII века великий курфюрст Фридрих Вильгельм начинает перестройку крепости в Пиллау. Для укрепления рвов и проливов потребовалось много камня, принимается решение использовать фрагменты обрушившиеся стен Бальги как источник дешевого материала. Эту деятельность продолжил первый прусский король Фридрих I, приказавший 28 января 1701 года разобрать дом конвента и другие поврежденные здания Бальги. С тех пор Бальга использовалась именно как источник кирпича. К 1790 году были снесены все здания ктроме юго-восточного флигеля форбурга с сторожевой башней. Именно остатки этого здания мы можем видеть на Бальге сейчас. После этого во флигеле жили люди, работала пивоварня (закрылась в 1810 году), затем устроена конюшня и хлев. Здание продолжало разрушаться, его отдельные элементы распродавались как стройматериал.

Все изменилось в 1834 году, когда каммер-президент фон Ауэрсвальд выступил за сохранение руин замка исторического и архитектурного памятника. В 1836 году начались работы по консервации стен, восстановлению кровли на башне и установке новых окон. Был назначен смотритель здания. Затем в 1887 году проводились археологические работы, позволившие выявить фундаменты зданий и создать план некогда грандиозного строения.

В 1929 году было принято решение о превращении Бальги в центр туризма. Вновь были проведены работы по ремонту и реконструкции уцелевшего здания форбурга, установлены подъемные ворота, открыт трактир, а в башне расположился музей.

Весной 1945 года Бальга стала местом массового скопления беженцев, личного состава немецких подразделений, а также военной техники. По не сумевшим переправится на косу Фришес немецким подразделениям прицельно била авиация и артиллерия. В результате сохранившееся строение форбурга получило значительные повреждения, та же участь постигла и церковь. Сразу по окончании боевых действий Бальга представляла собой печальное зрелище: море трупов, разбитая военная техника, нашпигованная неразорвавшимися боеприпасами территория. Хотя еще на фотографии 1955 года видно, что здание форбурга находилось в куда более лучшем состоянии, чем сейчас. Во всяком случае, у него имелись все четыре стены, а руины башни были значительно выше. Еще в конце 40-х – начале 50-х годов переселенцами было разорено местное кладбище. Похоронены на нем были в основном жители местной деревни с тем же названием Бальга. Занимались они при жизни земледелием и рыболовством, но в среде копателей могил упорно ходили слухи о неком «графском кладбище», на котором немцы хоронили людей обязательно с ювелирными украшениями и ценными вещами. Так или иначе, но могилы были перекопаны, а памятники и надгробия разрушены. Их остатки можно видеть сегодня недалеко от руин церкви у сооруженного недавно монумента (уже сильно поврежденного), напоминающим туристам о жертвах гробокопателей.

В 1964 году территория замка обследовалась экспедицией областного управления культуры. Были сделаны выводы о катастрофическом разрушении объекта, проведены шурфы и раскопки на территории форбурга и замка. Дело в том, что Бальга входила в список версионных объектов по поиску перемещенных культурных ценностей и, прежде всего, янтарной комнаты. После этого местные власти Бальгу снова забросили, зато черные копатели никогда не бросали надежд найти там что-то ценное. А разрушенное здание замка использовали местные скалолазы для тренировок.

В 1993-95 годах была предпринята последняя попытка сохранить руины. Инициатором выступила немецкая сторона, но в чем она не смогла договориться с областными властями, мне неизвестно.

Сейчас руины замка продолжают интенсивно разрушаться, а сама местность вокруг изрядно загажена прибывающими сюда туристами.

![http://www.proselki.ru/topics/balga/DSCF3619a.pic.small.jpg[/img[img]http://www.proselki.ru/topics/balga/DSCF5383.pic.small.jpg](http://www.proselki.ru/topics/balga/DSCF3619a.pic.small.jpg[/img[img]http://www.proselki.ru/topics/balga/DSCF5383.pic.small.jpg)

Первые упоминания о Кенигсберге, а именно так назывался город до Второй Мировой войны, приводятся в рукописных документах, датируемых 1256-м годом. В них говорится, что сложенные из бревен дома, сгрудившиеся вокруг крепости рыцарей тевтонского ордена, были построены на месте Твангесте - разрушенного прусского поселения. Из тех же древних хроник известно, что основателем Кенигсберга можно считать графа фон Верт Вертгайнина (или Поппо фон Остерна). Однако свое имя город приобрел только 13 июня 1724 года после того, как король Фридрих Вильгельм I объединил располагавшиеся на берегах реки Прегель Альгштадт, Лёбенихт и островной Кнайпхоф в один - Кенигсберг.

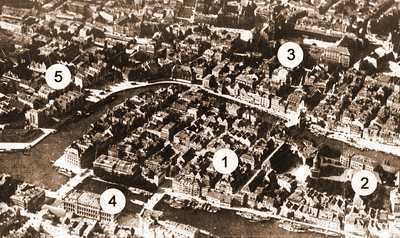

Первые упоминания о Кенигсберге, а именно так назывался город до Второй Мировой войны, приводятся в рукописных документах, датируемых 1256-м годом. В них говорится, что сложенные из бревен дома, сгрудившиеся вокруг крепости рыцарей тевтонского ордена, были построены на месте Твангесте - разрушенного прусского поселения. Из тех же древних хроник известно, что основателем Кенигсберга можно считать графа фон Верт Вертгайнина (или Поппо фон Остерна). Однако свое имя город приобрел только 13 июня 1724 года после того, как король Фридрих Вильгельм I объединил располагавшиеся на берегах реки Прегель Альгштадт, Лёбенихт и островной Кнайпхоф в один - Кенигсберг. Центр Кенигсберга:

Центр Кенигсберга:

Управление ФСБ (ранее полицейский президиум и гестапо)

Управление ФСБ (ранее полицейский президиум и гестапо)

Сохранившееся здание Историко-художественного музея было ранее городским холлом. Это здание было построена специально для проведения вечеров классической музыки

Сохранившееся здание Историко-художественного музея было ранее городским холлом. Это здание было построена специально для проведения вечеров классической музыки